在社会压力与日俱增的当下,心理健康愈发受到关注。中国青少年研究中心的调查报告显示,当大学生出现心理问题时,首先选择的是向朋友倾诉(79.8%),其次是向母亲(45.5%),同学(38.6%),恋人(30.9%),父亲(22.5%),同龄亲属(15.8%)倾诉。选择向心理咨询师倾诉的仅占3.2%。

显而易见的,当我们遇到心理问题时,大多数人会选择向朋友倾诉,这也表现出了朋辈辅导对于青少年心理健康成长的重要性。

朋辈辅导是一种建立在日常生活中的心理辅导方式,它虽不及心理辅导的专业性,却也不同于一般性质的聊天,它能产生专业心理辅导所不及的效果。当身边的朋友需要心理疏导时,这种心理辅导能凭借共情与共同经验,搭起心灵间的桥梁。

本次心语讲坛介绍了朋辈辅导的概念、重要性、具体做法以及相关注意事项。以便同学们更加清楚地认知朋辈辅导,更好地帮助身边的人。

朋辈心理辅导是经过选拔与培训,掌握了一定心理专业知识和心理辅导技巧的学生,向有心理困扰的同学或朋友提供帮助,通过倾听、积极关注、理解、支持、安慰 、鼓励等,达到类似于心理辅导的功能,是非专业心理工作者所从事的心理帮助活动。

朋辈辅导包含三个阶段,一是探索,良好的氛围,共情同感包括发自内心地关心当事人,无价值评判,敏感准确地和当事人交流自己的个人体验。良好的氛围能够让当事人感到安全,让当事人敢于表达情感,也提供了思考自身问题的机会。二是领悟,即共同去了解当事人的想法、情感和行为。保持共情同感,偶尔还需要助人者挑战当事人的观点,试探性的提出自己的观点,给当事人提供参考。当事人和助人者一起处理问题能够获得矫正性关系体验。三是行动,行动是助人者帮助当事人发展一些新的行为策略并寻求反馈。

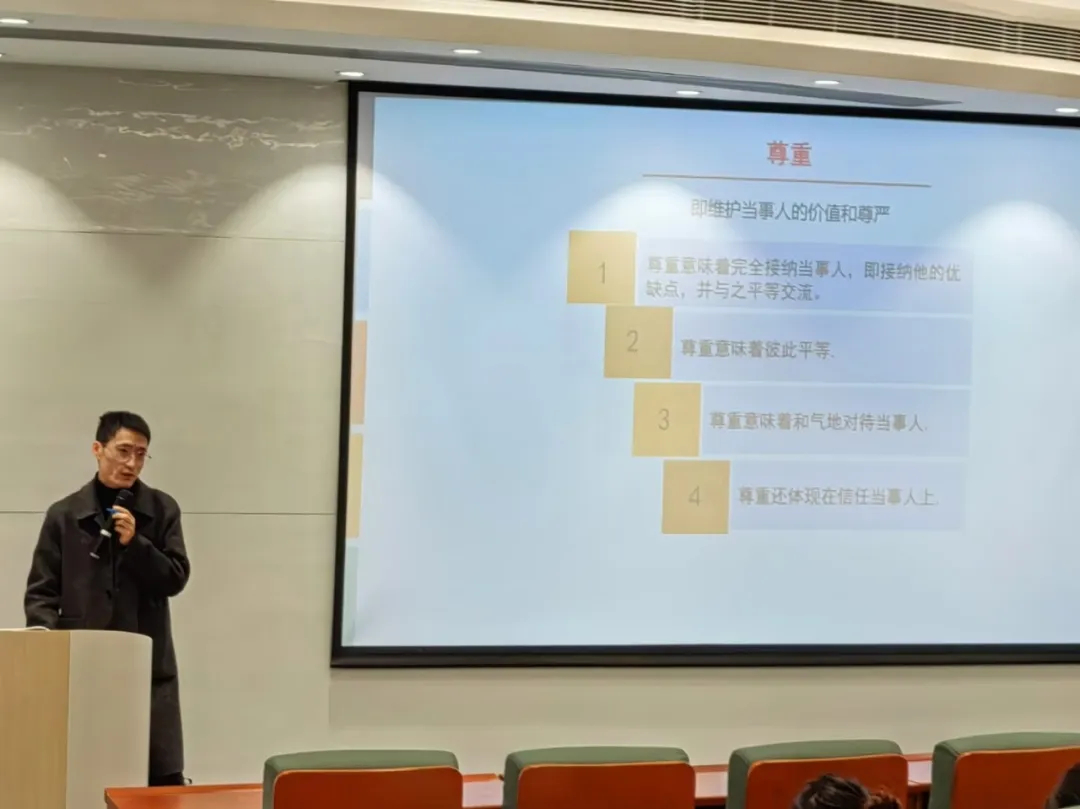

探索阶段:以倾听为主,倾听包括五个条件:不批评(道德性指责);不判断(正误性判断);尊重(无条件接纳);敏锐(洞察非言语信息);以对方为中心(切记“鸡同鸭讲”)。注意不要:1.急于下结论,2.轻视当事人的问题,3.作道德或正确性评判

领悟阶段:以提问的方式了解相关状况,以以下两类问题为例:

1.开放式问题:没有固定答案,允许当事人自由表达。如:“你这次考试的状况怎样?”、“你跟同学的关系怎么样?”

2.封闭式问题:有明确、固定的答案,当事人只能就事实状况加以回答,如:“你考完试了吗?”、“你有几个朋友?”

在朋辈辅导的过程中,我们鼓励当事人积极、自由的表达观点,可以多使用开放式问题,从当事人的话语中了解具体情况。

自我表露可以拉近我们与当事人的距离,自我表露一般有两种形式:(1)把自己对当事人的体验感受告诉当事人。如:“对于你刚才的态度,我非常高兴。”(2)分享与当事人所谈内容有关的个人经验。如:“提到考试前紧张,我以前也有类似经验,每次考试前,我常常无法看书作业,晚上睡不好……不知这时你的看书效率怎样?”

注意:(1)避免自己成为谈话中的主角;(2)把握自我表露的时机和度;(3)自我表露应该让当事人注意到问题的关键所在和当事人可以利用的资源上。

那么在朋辈辅导中有哪些注意事项呢?

伦理道德方面:要严格遵守保密原则,不随意泄露当事人的隐私信息。但如果遇到涉及生命安全等特殊情况,如对方有自杀倾向等,则要按照规定及时告知相关负责人。避免双重关系产生利益冲突。不要让辅导关系和朋友关系等其他关系相互干扰,比如不能利用辅导中的信息在其他场合调侃对方。

沟通方面:注意自己的言语表达。不能使用贬低、指责或者带有强烈批判性的语言,防止给对方造成心理伤害。不要过度承诺,向对方保证一些自己做不到的事情。

自我认知方面:要清楚自己的能力边界。知道自己擅长的领域和不擅长的领域,对于不熟悉的问题,要诚实地告知对方。避免自己的情绪过度卷入。如果发现自己过于同情或者焦虑对方的情况,要及时调整,否则会影响自己的判断和辅导效果。

另外,唐老师还给大家分享了心理学效应——皮格马利翁效应的相关知识。该效应也叫“期待效应”。例如,老师如果相信某个学生有很大的潜力,经常鼓励他,这个学生就可能会越来越自信,成绩也会逐步提高。这启示我们,在人际交往中,多给予他人积极的期望和鼓励,可能会有意想不到的积极效果。

心理健康就如春日繁花,以绚烂光彩赞美生命。只有拥有健康的心理状态,我们才会有源源不断的动力去积极拥抱世界,以我们的方式为身边人撑起一片心灵的晴空。

大学时光是心灵成长的沃野,我们在其间经历困惑,也收获感悟。愿每位同学都能秉持对内心的洞察,让心灵在知识与情谊的滋养下,绽放出绚烂的光芒,勇敢地奔赴未来的星辰大海。

来源:湖北商贸学院校大学生心理教育执行委员会